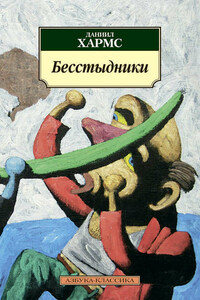

Оформление обложки Валерия Гореликова

© Даниил Хармс (наследники), 2011

© Валерий Сажин, состав, статья, примечания, 2011

© Вадим Пожидаев, оформление серии, 1996

© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2011

© Издательство АЗБУКА®

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Даниил Хармс родился по соседству с тюрьмой. В казенном петербургском доме по Глинской ул., д. 1–3, принадлежавшем Главному тюремному управлению Министерства внутренних дел. Официально этот дом назывался «Убежище для женщин, выходящих из мест заключения». Ежегодно в доме жили примерно сто освободившихся из тюрем женщин, которые здесь пребывали до тех пор, пока они сами себе или их попечители (основанный для этого Дамский благотворительно-тюремный комитет) не подыщут им постоянную работу и место жительства. Для пожилых и немощных тут же находилась Богадельня, а для девочек-подростков «из арестантских детей» – Дом Трудолюбия. Всю эту невеселую компанию в одинаковой униформе – на фоне кирпичного неоштукатуренного мрачного здания – можно видеть чуть ли не на единственной такого рода фотографии[1]. Где-то здесь должна стоять и начальница Убежища, мама пятилетнего Дани, Надежда Ивановна Колюбакина (1876, по другим сведениям 1869–1929).

О том, как сама она здесь оказалась (пройдя с середины 1890-х гг. по нескольким ступеням «карьерной лестницы»: заведующая прачечной, надзирательница и экономка, помощница начальницы и, наконец, начальница[2]), сведения до сих пор не отысканы. Известно лишь, что она происходила из рода саратовских Колюбакиных; по неподтвержденным сведениям, училась в Смольном институте[3]; в отроческом, вероятно, возрасте подверглась насилию со стороны отца[4] и, как можно предположить, именно после этого оставила родительский дом, оказавшись вскоре в роли заведующей прачечной названного выше Убежища. По-видимому, профессионально она увереннее всего чувствовала себя служащей при прачечной: с начала 1920 по 1926 г. Колюбакина работала кастеляншей в Барачной больнице им. С. П. Боткина (и там же жила с семьей)[5].

17 (30) декабря 1905 г. у Колюбакиной родился сын, о чем отец новорожденного, И. П. Ювачев, извещал свою приятельницу: «Сегодня, 17 декабря, в 6 утра, у меня родился сын Даниил. Назвал его так ради многих причин: 1) 5 декабря утром около 6 ч., накануне исповеди и причастия, в Гефсиманском скиту[6], мне явился во сне пророк Даниил. 2) Это мой любимый пророк, и на всех его писаниях я строю свою философию истории. 3) Сегодня, 17 декабря, память пророка Даниила. 4) «Даниель» значит суд Божий или судья Божий. Это имя так отвечает современным событиям. 5) Очень настаивал на этом имени наш священник, который делал молитву.

Крестить предполагаю 25 декабря или около этого времени. Крестный – один из братьев, крестная – сестра Надежды Ивановны»[7].

Как можно судить по приведенным словам, отец Хармса был человеком мыслящим и искренне набожным. Между тем Ивана Павловича Ювачева (1860–1940) в молодости следовало бы счесть, скорее всего, легкомысленным: не обладая твердыми политическими убеждениями, он оказался причастен к террористической организации и в сентябре 1884 г. на так называемом «Процессе 14» был осужден на смертную казнь, замененную в октябре бессрочной каторгой.

В Шлиссельбургской крепости, где Ювачев провел почти два с половиной года, он пережил духовное преображение и истово обратился к христианству. Для чтения в подлинниках соответствующей литературы он изучил древнееврейский и греческий языки и сам стал сочинять: в эту пору стихотворные молитвы[8], а впоследствии написал, фигурально выражаясь, целую библиотеку «душеполезной» литературы, избрав себе литературный псевдоним Миролюбов, – словами «Мир и Любовь» из новозаветного Соборного послания св. Апостола Иуды (Иуда 1. 2) в качестве пожелания адресату Ювачев завершал каждое свое письмо.

Оказавшись с 1887 г. на Сахалине, куда он был отправлен для дальнейшего отбывания каторги, Ювачев добропорядочным поведением (и научными трудами на тамошней метеорологической станции) заслужил в конце концов с 1899 г. право свободного проживания в любой местности России.

Так он оказался в Петербурге, здесь познакомился с Н. И. Колюбакиной и 16 апреля 1903 г. с ней обвенчался[9].

Накануне женитьбы Ювачев определился на службу в Управление сберегательных касс. По должности инспектора ему полагалось ездить с ревизиями сберегательных касс по всей России, а заодно оказывалось возможным еще и просто путешествовать, что он весьма любил. Это означало многомесячное отсутствие его в Петербурге. Сохранившиеся письма Ювачева из мест командировок дают представление (и конечно, совсем не полное) о том, как мало в течение того или иного года ему доводилось бывать дома. Например, 1909 г.: январь – февраль он провел в Москве[10]; в мае: «Сижу в Архангельске, а собираюсь к морским поездкам в Мурман и на Печору»