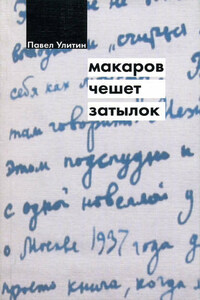

«Макаров чешет затылок» – второе произведение Павла Улитина, выходящее полностью и отдельной книгой. Первое («Разговор о рыбе») было опубликовано два года назад в издательстве О.Г.И. Две эти книги – лишь малая часть литературного наследия писателя, умершего в 1986 году в возрасте без малого шестидесяти восьми лет.

Ту книгу, что сейчас перед вами, Павел Павлович Улитин написал в 1966–1967 годах и начал ее фразой: «Уходя из мира, не забудьте хлопнуть дверью, а то никто не заметит». Но двадцать лет спустя он собственному совету не последовал, и его уход заметили немногие.

Хотелось бы теперь, еще через восемнадцать лет, составить подобие памятки для читателя, впервые открывшего книгу прозаика Павла Улитина. По некоторым признакам можно понять, что такой читатель уже есть – или вот-вот появится. Кажется, пришло его время. С запозданием на полвека, но это как водится.

Мы не знаем, когда Улитин начал писать «свою», особенную прозу. Среди рукописей, изъятых у него в 1952 году, значатся черновики двух романов и рукопись третьего – «Возвышенная организация». Уже в этом названии ощущается скрещивание значений, характерное для зрелой прозы Улитина: цитата из «Бесов», но еще и эвфемизм, обозначающий другую организацию, не столь возвышенную (она-то и изъяла эти рукописи). А среди его записей можно обнаружить и такую: «Листочки в кармане в 43 году ничем не отличались от страниц, написанных в 34-м».

Думаю, отличались все же. В 1934 году Улитину было шестнадцать лет, он жил на Дону в станице Мигулинская. В сорок третьем он жил там же, но лет ему было больше, и это был уже другой человек. Кое-что произошло за эти годы. В 1938 году студент второго курса ИФЛИ П.П. Улитин был арестован и помещен в Бутырскую тюрьму, а выпущен оттуда через шестнадцать месяцев «по комиссии», – то есть живым, но не вполне и на заведомо недолгий срок. Улитину, однако, удалось этот срок продлить и потом (1951–1954) пережить еще одно заключение по политической статье.

Но читатель, настроенный на встречу с мемуарами «жертвы режима», действительно может воспринять текст этих книг как «рыбу» в издательском, полиграфическом значении слова. Как уход от прямого, «серьезного» разговора. (И будет, я думаю, в чем-то прав. Есть вещи, о которых так прямо не скажешь. О них Улитин и пишет). Связный рассказ «о пережитом», подробности и имена есть только в «Хабаровском резиденте»: табуированном (при жизни) тексте Улитина, написанном от третьего лица. По другим книгам рассыпаны эпизоды или отдельные фразы, тюремное происхождение которых понятно лишь читателю со стажем. Никаких датированных воспоминаний, никакой «автобиографии». Так что же это – повесть, рассыпанная на детали, куски? Едва ли. Если собрать и последовательно изложить, не будет никакой повести, – то есть никакой прозы.

Читать Улитина не так просто как раз потому, что его слово – совсем простое. И очень легкое. «Я хочу найти слова, которые не имеют прибавочной стоимости». Он освободил свое письмо от постороннего счета и лишнего веса. Хотя бы от принудительного уважения к каторжной биографии или блеска (всегда немного суетного) писательской техники. Его письмо ничем не гарантировано, это литература без гарантий. В ней осуществляется тот «способ свободы», который людям сегодняшнего дня понятней и почему-то ближе, чем сверстникам писателя.

Видимо, Улитин писал всегда. Даже когда ничего не записывал. Литературой была длившаяся двое суток речь, о которой рассказал нам его сосед по камере-палате. Или общение с людьми, иногда почти случайными, подсевшими к его столику в кафе «Артистическое» (это уже начало шестидесятых). Место было интересное, кое-кто из случайных знакомцев переходил в разряд постоянных, поминаемых в текстах Улитина и через два десятка лет (Юло Соостер, например).

Но проза Улитина ни в коем случае не записанный монолог, и устное слово – сырой материал для дальнейшей работы. Секрет в том, что «на выходе» будет слово, по многим признакам совпадающее с устным, речевым. Но таким, которое редко услышишь: полным внутренней значительности и странного напряжения.

Чтобы так зазвучать, фраза должна быть выделена и проявлена. Тогда самые простые слова наполняются голосом и повисают в воздухе, как будто они сказаны только что, прямо сейчас. Проникают в твое сознание по другим каналам – как заклинания что ли?

Я начал читать Улитина больше тридцати лет назад и должен сознаться, что первая книга мне давалась с трудом. Я не сразу понял, как ее надо читать. Нет, неверно: я не сразу понял, что ее не надо читать. Ее нужно слушать. Как ритм, как стихи. (Похоже, Улитин и поэт Ян Сатуновский пришли с разных сторон к одному открытию: к ритму, проявленному в речевой интонации). Интонация настолько точная и захватывающая, что чувствуешь и – в конечном счете – понимаешь, что это, о чем. Не все понятно, но все ясно. Этот текст говорит с тобой или рядом с тобой, мимо тебя, но всегда учитывает твое, слушателя, присутствие. Он затягивает. И вот уже тридцать лет я читаю, перечитываю тексты Улитина, в которых как будто ничего нет, никакой информации.