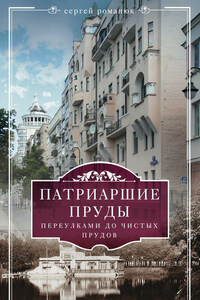

У Патриаршего пруда

Между Малой Никитской и Тверской

Немалое пространство между двумя значительными радиальными улицами прихотливо рассечено множеством переулков. Здесь же проходят и несколько более крупных городских проездов, заслуживших название улиц, – это Большая и Малая Бронные, Спиридоновка и Малая Никитская. Переулков в этом районе насчитывается 15, а вся длина проездов здесь достигает почти 8,5 километра.

Рельеф этого района плоский, и здесь издавна было заболоченное, влажное место – Козье болото, как оно называлось в старину. Отсюда вытекали ручей Черторый, а также притоки реки Пресни – речки Кабаниха и Бубна, образовавшие пруды на территории зоопарка. Благодаря влажной почве в этой местности издавна развивалось огородничество, и еще в конце XVIII в. часто встречались пустыри с огородами. До нашего времени сохранился единственный свидетель когда-то многочисленных здесь озёрец, прудов и речек – Патриарший пруд. Свое происхождение он ведет от прудов, устроенных в 1683–1684 гг. патриархом Иоакимом на Козьем болоте, в своей Патриаршей слободе. У стен Белого города в XVI–XVII вв. значительное пространство было не застроено в оборонительных целях, и поэтому многие улицы не доходили до крепостной стены. С уменьшением опасности вражеского вторжения это пространство стало застраиваться, крепостные стены снесли, и на их месте разбили Бульварное кольцо, но следы старинной планировки остались – как и раньше, Спиридоновка и Гранатный переулок не доходят до бульвара.

Свое название этот переулок получил от Гранатного двора, находившегося примерно на месте современных участков № 10 и 12 и № 8 по Вспольному на протяжении 60 саженей (примерно 130 метров). На Гранатном дворе хранились заряды, порох, ядра, там были и литейные «пушечные печи». В один из самых больших пожаров, постигших Москву в XVIII в., Гранатный двор сгорел. Пожар начался на Сивцевом Вражке, а здесь в переулке, как рассказывает летописец, «во 2 часу ночи разорвало пороховую казну, и в тот пожар во многих местах погорело и подохло и от Гранатного двора побито людей многое число, а по смете 2700 человек и такого ж жестокого пожару нихто не помнит». После этого Гранатный двор перевели на Васильевский луг, а позже к Симонову монастырю. Старинные здания в начале Спиридоновки (№ 3/5), по традиции считающиеся принадлежащими к Гранатному двору, долгое время стояли почти руинами, и только недавно они были восстановлены.

Гранатный переулок проходит вблизи от параллельной ему Малой Никитской улицы, и на него выходят многие строения, парадной своей частью смотрящие на Малую Никитскую. Так, здесь находятся флигели и задний фасад главного дома бывшей усадьбы Бобринских (№ 1). На ее территории в 1890 г. по проекту архитектора М. И. Никифорова построены два трехэтажных корпуса, где находятся посольства.

Гранатный двор сегодня

Небольшой и скромный жилой дом (№ 3), выстроенный в 1884 г. по проекту архитектора С. С. Эйбушитца (дом принадлежал М. С. Гольденвейзеру, юрисконсульту банка Полякова), оказался связанным с историей русского демократического движения, с именами Г. Б. Иоллоса и А. Д. Сахарова. Здесь жил один из самых блестящих политических деятелей и публицистов, член Государственной думы первого созыва, редактор газеты «Русские ведомости» Григорий Борисович Иоллос. Своими корреспонденциями и выступлениями в Думе он вызывал бешеную злобу черносотенцев, которые и задумали его убить. Нашли некоего рабочего, мнившего себя «революционером», и сказали: вот этого изменника дела русского народа надо убить, что и было сделано.

Иоллос 14 марта 1907 г. шел домой из редакции «Русских ведомостей», находившихся в Большом Чернышевском (Вознесенском) переулке. С Малой Никитской он в половине второго дня свернул на Спиридоновку, далее в Гранатный, и несколько левее современного строения № 1 его встретил человек с револьвером. «Я повернулся к нему вполоборота, – сообщал он на следствии, – стреляю на рас стоянии пяти шагов; целил в грудь, но, как потом узнал из газеты, пули попали в лицо. Выпустил 4 пули». Только вечером из газет он узнал, кого убил.

Полного расследования по этому делу не проводилось, ибо в грязные полууголовные дела Союза русского народа были замешаны известные тогда люди – от небезызвестного антисемита, московского протоиерея Восторгова до депутатов Госдумы, крупных землевладельцев и чиновников (говорили о Столыпине и даже Николае II).

В этом же доме М. С. Гольденвейзера (его племянником был известный пианист А. Б. Гольденвейзер, крестный отец Андрея Сахарова) с 1910 г. находилась квартира председателя Московского юридического общества, присяжного поверенного Ивана Николаевича Сахарова, участвовавшего в ряде известных процессов. В этот дом, в его шестикомнатную квартиру, в 1922 г. переехала семья его сына, преподавателя физики, автора многих учебников и научно-популярных книг Дмитрия Ивановича Сахарова, которая занимала две комнаты, а в остальных комнатах этой квартиры, превратившейся в коммунальную, жили другие родственники и посторонние люди.