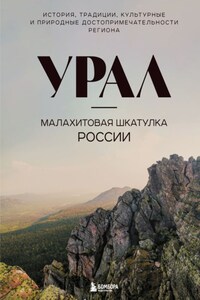

Урал – Каменный пояс России, граница между Европой и Азией, место потрясающих по красоте пейзажей, найденных и ненайденных кладов, заводов-гигантов, горняцких сказов и вполне реальных драматических событий. Около 300 миллионов лет назад две литосферные платформы – Восточно-Европейская и Сибирская – сдвинулись и вздыбились Уральскими горами.

Однако, находясь на стыке Европы и Азии, Урал не только разделяет континенты, но и объединяет многие народы и культуры. Сибирские татары, коми, манси, башкиры, бежавшие сюда старообрядцы считают Урал своей землей. Здесь по-прежнему льют шедевры из чугуна, гравируют сталь, гранят агат и яшму и вырезают из дерева лики пермских святых, широкоскулых, с узким разрезом глаз. Счастье не за горами, как говорят уральцы. Счастье есть сами Уральские горы.

Уральские горы старые и невысокие. Они начинаются от Ледовитого океана и несколько раз меняют свой облик, прежде чем раствориться в казахских и оренбургских степях. У башкир существует легенда о великане Урал-батыре, который носил пояс с зашитыми в нем богатствами. Но однажды пояс развязался и упал на землю – так возник горный Урал с рассыпанными по нему сокровищами.

Скалы в национальном парке Таганай на Южном Урале

Скульптура «Хозяйка Медной горы» в Златоусте, Челябинская область

Поначалу Уралом называли только его южную часть, где жили башкирские племена. Каждый из населявших горный хребет этносов давал своим горам другие имена: народы коми – Из, манси – Нёр, ханты – Кеф, ненцы – Нгарка Пэ. Русские первопроходцы называли Урал Змеиным Поясом, а на первой русской карте времен Ивана Грозного он значился как Большой Камень. И только в XVIII веке благодаря историку и основателю городов-заводов Василию Никитичу Татищеву название Урал прочно вошло в русский язык.

Урал – место мистическое. Он окутан легендами, сотканными из языческих мифов, горняцких преданий и старательского фольклора. Многие из них писатель Павел Бажов собрал в «Малахитовой шкатулке» сказов: о бабке Синюшке, которая «красной девкой оборачивается», о козе Серебряное копытце, из-под копыт которой сыплются самоцветы, об Огнивушке-Поскакушке – «девчоночке махонькой», танцующей над золотой жилой.

Хранительницей подземных богатств Урала была Хозяйка Медной горы – красавица с длинной косой и в платье из малахита – «одежда такая – камень, а на глаз как шелк, хочется рукой погладить». Хозяйка могла быть доброй и злой, молодой и старой, могла вмиг ящеркой обернуться, «вместо рук и ног – лапы, по хвосту черная полоса, а голова человеческая».

Горное дело трудное и опасное, и Хозяйка Медной горы защищала горняков, учила мастерству, помогала им найти сокровища. Тот, кто шел под ее покровительство, не мог жениться. А если что пошло не по ней, могла заколдовать мастера и держать при себе, обратив по пояс в камень. Или, того хуже, лишить разума.

Медной горой, где она жила, в народе называли Гумёшевский медный рудник, лежащий среди болот в 52 верстах от Екатеринбурга. Он был известен залежами малахита высшего качества, шедшего на украшение Зимнего дворца, Михайловского замка и колонн в иконостасе Исаакиевского собора. Вырубал те столбы для главной церкви Петербурга Степан-мастер, сама Хозяйка помогала. За работу свою он получил вольную, «…женился, семью завел, дом обстроил. Жить бы да радоваться, а он невесел стал» и вскоре умер. С той поры и в Гумёшках богатство на убыль пошло, «а потом их и вовсе затопило. Говорили, что это Хозяйка огневалась за столбы-то, что их в церкву поставили, а ей это вовсе ни к чему было».

Был у Хозяйки друг – Великий Полоз, «золоту полный хозяин», ну чистый оборотень. Являлся он то в образе огромного змия с человеческой головой, то в людском облике, но странном и пугающем. Проползет, бывало, Полоз по траве, и она в золото обратится. Добрым людям Полоз золото покажет, а злых и жадных не подпустит, похитит и задушит.

Жил Полоз долго, пока не заснул и не превратился в камень. Огненная кровь его стала нефтью, ребра – скалами, а остальное – тем богатством, что есть в земной глубине: от гранита до узорчатых яшм и самоцветов. Шли годы, порос окаменевший великан буйным ельником, и никому теперь невдомек, что были горы когда-то живым Полозом.