На обложке фотография моей бабушки – Ольги Левиной (Мыльниковой).

В 2000 году бабуля подробно описала, как пережила Великую Отечественную Войну, находясь в тылу. Сделала она это по просьбе моей сестры Полины, которая тогда училась в университете и готовила проект по истории, приуроченный к 55-летию Победы. Работа вошла в пятёрку лучших. Я тогда прочитала её на одном дыхании.

Спустя много лет мне захотелось перечитать ту тетрадь, где бабушка написала о военных годах. Сначала получилось найти черновые записи, которыми бабуля пользовалась, когда готовила свой рассказ, а также её дневники и воспоминания о своих предках, годах учёбы в техникуме, военном и послевоенном времени, тревожных 90-х… Всего этого я прежде никогда не читала. А в 2024 году нашлась, наконец, и та самая тетрадь, по которой сестра готовила свой проект. Мама сохранила всё это после смерти бабушки.

Сначала я просто хотела узнать, каким человеком была моя бабушка в юности, а заодно полюбопытствовать, писала ли она что-то обо мне, посмотреть на события моего детства её глазами. Потом оказалось, что в записях есть много деталей того времени и того мира, из которого родилось наше с вами настоящее. Эта связь пробудила во мне интерес к истории ХХ века и своего рода и стала отправной точкой для этой работы.

Как вы уже поняли, первыми я прочитала воспоминания бабули о войне, написанные в 2000 году. В 2018 я впервые прочла дневник, который бабушка вела в военные годы, и нашла черновики её более поздних воспоминаний. Я обнаружила, что эти источники дополняют друг друга и по содержанию, и по форме, и захотела объединить их, не вмешиваясь в суть. Я не добавляла от себя ничего, кроме примечаний, которые помогут вам в этом документальном путешествии. В 2025 году я дополнила написанное фотографиями из бабушкиных альбомов, документами, рисунками и географическими картами.

Бабуля хотела, чтобы внучки понимали, через что ей довелось пройти. Мне же хочется передать это понимание дальше, чтобы люди не забывали, что такое война, знали, как сильно она может изменить человека, и помнили, что во время войны всегда остаётся место жизни, какой бы тяжёлой она ни была.

А теперь слово моей бабушке.

![]()

Костромской Индустриальный Техникум, фрагмент

выпускной фотографии.

Год моего поступления в Техникум1 был, кажется, последним годом, когда и отличники, и троечники сдавали экзамены на общих основаниях. Сдавала экзамены и я, хотя окончила школу только с двумя четвёрками: по слесарному и столярному делу (!). Когда я пришла сдавать экзамен по литературе, Н. А. Знаменский спросил, кто писал мне сочинение. Я ответила, что сама справляюсь с этим. «Сейчас мы это проверим», – сказал он и начал задавать вопросы. Мои ответы так ему понравились, что он сказал: «С удовольствием ставлю „отлично“».

Два года он ставил меня в пример моим однокурсникам, но однажды произошёл забавный казус. На занятиях по русскому языку были сразу две группы. Николай Александрович стал спрашивать меня, а я заявила, что никогда не учила правил грамматики и не знаю их. Дело в том, что я очень рано научилась читать и читала так много, что писала правильно, не задумываясь.

Мой ответ сразил его, а так как он был преподавателем с артистическими приёмами, то, воздев руки, трагикомическим тоном произнёс: «Я-то надеялся на неё, как на каменную стену, а она лопнула, как мыльный пузырь!» Хохот был оглушительный, ведь моя фамилия была Мыльникова.

Преподаватели у нас были замечательные. Самыми интересными для меня были лекции Никанора Евгеньевича Морозова (технология материалов), Павла Дмитриевича Яковлева (математика) и Марии Моисеевны Снисаренко (физическая химия) – видимо, благодаря особому таланту этих преподавателей.

Завуч Сергей Яковлевич Шошин был главным «дирижёром» учебного процесса. Все относились к нему с большим уважением и симпатией, а его авторитет был непререкаем.

Преподаватели КИТ. Фрагменты выпускной фотографии. Марии Моисеевны Снисаренко на этой фотографии не оказалось.

Практические занятия проходили в хорошо оборудованных лабораториях, где основную работу со студентами вели лаборантки: Нина Петровна, Евдокия Александровна (не помню фамилий) и Надежда Алексеевна Ипполитова – Наденька, как мы ласково называли её заочно. К ней мы доверчиво обращались в случае каких-либо затруднений, и она всегда умно и тактично помогала нам справиться с возникшими сложностями. Её доброта помогла мне и потом, в тяжкое военное время…

Училась я хорошо, часто получала повышенную стипендию, а к торжественным дням и денежные премии – был и такой вид поощрения за успешную учёбу.

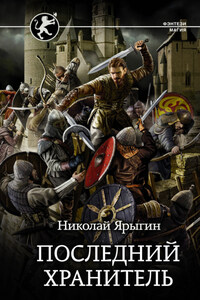

Группа химиков-аналитиков КИТ, 1938 г.

Верхний ряд (слева направо): Елена Лоханина, Виктор Чижов, Валентина Смышляева.

Второй сверху ряд: Капитолина Макарычева, Анастасия Охлынина, Галина Новожилова, Фаина Глуховичева, Ольга Мыльникова, Ольга Баженова, (имя молодого человека справа в записях отсутствует). Третий сверху ряд: Савинков (имя в записях отсутствует), Таисия Тихомирова, Манефа Киселева, Мария Залётова, Вера Куликова, Тамара Чекина, Мария Соколова.