Вместо предисловия

Неразгаданная скрытность

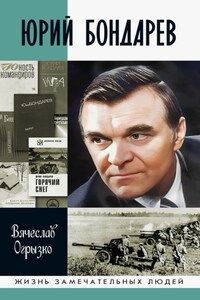

Юрий Бондарев – одна из вершин советской литературы. Он – зачинатель «лейтенантской прозы», его повесть «Батальоны просят огня» давно стала классикой. Романы «Горячий снег», «Тишина», «Берег», «Выбор» многократно переизданы и экранизированы. Много лет он входил в руководство Союза писателей России, а позже возглавлял его.

Но что известно о его жизни? Да почти ничего. Почитайте его включённые в пятый том автобиографий советских писателей (он вышел в 1988 году) записки. Пять страниц текста – но даже без перечисления этапов жизненного пути.

Чем было вызвано это желание писателя не касаться подробностей своей биографии? Может, Бондарев отличался излишней скромностью? Я бы так не сказал – он имел и тщеславие, и амбиции. Один только пример. Ещё в начале 80-х годов прошлого века он задумался о судьбе собственного архива и стал откладывать даже квитанции от почтовых переводов из журналов. И потом на протяжении многих лет к нему регулярно приезжали из Ленинграда сотрудники Пушкинского Дома – чтобы все накопленные квиточки, записочки, блокнотики вместе с рукописями переправить в Институт русской литературы, в архиве которого уже был создан фонд Бондарева.

К слову, очень долго ничего в печати не сообщал о себе и другой писатель военного поколения – Владимир Богомолов. Но он, правда, и не создавал в академических институтах свои фонды. Позже нашлось одно из объяснений многолетней скрытности Богомолова. Он ещё в 1944 году перешёл служить из системы Наркомата обороны в органы государственной безопасности, и, видимо, не все эпизоды, связанные с участием Богомолова в особых отделах армейских подразделений, подлежали рассекречиванию. Но Богомолов молчал не только о своей службе. Он никогда не рассказывал, почему до 1949 года носил фамилию Войтинский, что заставило его потом взять фамилию матери Богомолец и когда он стал подписываться Богомоловым. Какие-то вещи выяснились уже после его смерти (и то, подчеркну, не все).

А что было скрывать Бондареву? Почему он никогда не рассказывал о том, какой сложный и в чём-то трагический путь прошёл его отец? Кое-что можно было предположить только после чтения романа писателя «Тишина». Или другой вопрос: почему Бондарев, направленный незадолго до Победы в военное училище, не стал продолжать военную карьеру и демобилизовался? Как складывалась его творческая судьба, как родились его первые произведения? На эти вопросы, важные для любого писателя, ответов тоже нет.

Мне не раз приходилось встречаться с Юрием Бондаревым. Первый раз я беседовал с ним ещё в 1988 году, а последний – весной 2015 года. В каждую встречу я пытался задавать писателю вопросы биографического характера, но он почти всегда от них уклонялся. Ну не хотел Юрий Васильевич рассказывать о своём прошлом! И ничего поделать с ним было нельзя.

В какой-то момент я полез в архивы, а потом стал расспрашивать знакомых писателя. И мне многое открылось. Самое главное: Юрий Васильевич прожил очень долгую и интереснейшую жизнь, в которой было всё: война, любовь, предательство друзей, творческие взлёты и поражения, зависть коллег, травля идейных противников, – и ничто его не сломило. Такая судьба во многом поучительна. О ней не грех рассказать во всех подробностях.

А почему сам Бондарев очень многое о себе скрывал, остаётся только догадываться…

Стало уже аксиомой: мы все родом из детства. Но что известно о детстве Юрия Бондарева? Очень и очень мало.

Сам Бондарев в разные годы опубликовал несколько автобиографичных текстов, но ни в одном из них никаких подробностей не привёл. «Родился в 1924 году на Урале, – написал он в горбачёвскую перестройку. – Детство провёл в Москве. После окончания средней школы ушёл на фронт» («Советские писатели. Автобиографии». Том V. М., 1988. С. 92). Кто были его родители и каким образом они попали в Москву, об этом писатель никогда особо не распространялся.

Биографы Бондарева – а их у него было немало, вспомним хотя бы Ивана Козлова, Юрия Идашкина и Владимира Коробова – тоже по поводу происхождения писателя и первых лет его жизни были не очень словоохотливы. То ли не имели на этот счёт подробной информации, то ли писатель сам когда-то запретил им углубляться в эту тему.

Помню, я как-то перешерстил все статьи критика Ивана Козлова, который сошёлся с Бондаревым ещё в конце 50-х годов прошлого века. В конце концов я наткнулся на его предисловие к двум повестям писателя, «Батальоны просят огня» и «Последние залпы», переизданным в Гослитиздате в начале 1966 года. Критик сообщил, что Бондарев родился 15 марта 1924 года на Южном Урале, в городе Орске, в семье народного следователя. Позже общавшийся много лет с Козловым другой критик, Борис Леонов, посоветовал мне поискать в архивах черновики этого предисловия. Но разве Козлов – классик, чтобы наброски к его статьям держать в главных архивохранилищах страны?

Как выяснилось, однако, Леонов знал, что рекомендовал. Козлов классиком не был, но многие материалы, которые он готовил в середине 60-х годов для однотомника Бондарева, сохранились в РГАЛИ в фонде издательства «Художественная литература». Так вот: когда критик написал заказанное ему предисловие, редактор содрогнулась – в нём была одна вода. Она потребовала, чтобы Козлов хотя бы немного рассказал о биографии своего героя. Тогда критик сделал несколько вставок к своему тексту. В частности, он сообщил, что Бондарев родился «в семье сотрудника ВЧК» (РГАЛИ. Ф. 613. Оп. 9. Д. 200. Л. 5). Однако это уточнение издательское начальство в текст предисловия так и не вставило.