Житие преподобной матери нашей Марии Египетской

«Блюсти царскую тайну хорошо, а открывать и проповедовать дела Божии славно» (Тов. 12:7), – так сказал архангел Рафаил Товиту, когда совершилось дивное исцеление его слепоты. Действительно, не хранить царской тайны страшно и гибельно, а умалчивать о преславных делах Божиих – большая потеря для души. И я, – говорит святой Софроний[1], написавший житие преподобной Марии Египетской, – боюсь молчанием утаить Божественные дела и, вспоминая о грозящем несчастий рабу (Мф. 25:18, 25), закопавшему в землю данный от Бога талант, не могу не рассказать святой повести, дошедшей до меня. И да никто не подумает – продолжает святой Софроний, – что я осмелился писать неправду, когда у кого явится сомнение в этом дивном событии: не подобает мне лгать на святое. Если же найдутся такие люди, которые, прочитав это писание и пораженные преславным событием, не поверят, то к ним да будет милостив Господь, потому что они, размышляя о немощи человеческого существа, считают невозможными те чудесные дела, которые совершаются со святыми людьми. Однако надо уже начать рассказ о славном событии, происшедшем в нашем роде.

В одном из палестинских монастырей жил старец, украшенный благочестием жизни и разумностью речи и с ранней юности доблестно подвизавшийся в иноческом подвиге. Имя старцу было Зосима. (Пусть никто не думает, что это Зосима еретик, хотя у них и одно имя: один заслужил худую славу и был чужд Церкви, другой – праведный и был прославлен.) Зосима прошел все степени постнических подвигов и соблюдал все правила, преподанные величайшими иноками. Исполняя все это, он никогда не переставал поучаться Божественными словами: и ложась, и вставая, и за работой, и вкушая пищу (если только можно назвать пищей то, что он вкушал в очень малом количестве), он неумолчно и постоянно исполнял одно дело – он пел Божественные песнопения и искал поучений в Божественных книгах. Еще в младенчестве он был отдан в монастырь, где доблестно подвизался в постничестве до 53-х лет. Но потом его стала смущать мысль, что он достиг полного совершенства и более не нуждается ни в каких наставлениях.

«Есть ли, – думал он, – на земле инок, могущий меня наставить и показать пример такого постничества, какого я еще не прошел? Найдется ли в пустыне человек, превзошедший меня?»

Когда старец так размышлял, к нему явился ангел и сказал:

«Зосима! Ты усердно подвизался, насколько это в силах человека, и доблестно прошел постнический подвиг. Однако нет человека, который мог бы сказать о себе, что он достиг совершенства. Есть подвиги, неведомые тебе, и труднее пройденных тобою. Чтобы познать, сколько иных путей ведут ко спасению, покинь страну свою, как славнейший из патриархов Авраам (Быт. 12:1), и иди в монастырь, лежащий при реке Иордане».

Следуя такому наставлению, Зосима вышел из монастыря, в котором подвизался с младенчества, отправился к Иордану и достиг того монастыря, куда его направил голос Божий.

Толкнув рукою монастырские врата, Зосима нашел инока-привратника и сказал ему про себя. Тот известил игумена, который приказал позвать пришедшего старца к себе. Зосима пришел к игумену и исполнил обычный иноческий поклон и молитву.

– Откуда ты, брат? – спросил его игумен. – И для чего пришел к нам, нищим старцам?

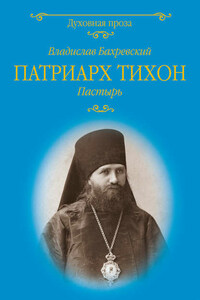

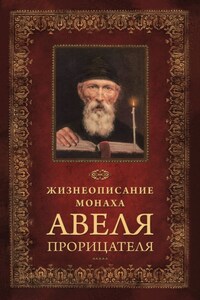

Преподобная Мария Египетская с житием. Икона. Россия. XIX в.

Зосима отвечал:

– Откуда я пришел, об этом нет нужды говорить; пришел же я, отец, ища себе душевной пользы, так как слышал о вас много великого и достохвального, могущего привести душу к Богу.

– Брат, – сказал ему на это игумен, – один Бог может исцелить немощи душевные; да наставит он и тебя, и нас путям Своим на пользу души, а человек исправлять человека не может, если он постоянно не вникает в себя и неусыпно, с Божией помощью, не совершает подвигов. Но так как любовь Христова побудила тебя посетить нас, убогих старцев, то оставайся с нами, если для этого пришел. Пастырь Добрый, отдавший душу свою для нашего спасения, да ниспошлет на всех нас благодать Святого Духа.

После таких слов Зосима поклонился игумену, просил его молитв и благословения и остался в монастыре. Здесь он видел старцев, сиявших добрыми делами и благочестием, с пламенным сердцем служивших Господу непрестанным пением, всенощной молитвой, постоянным трудом. На устах их всегда были псалмы, никогда не слышно было праздного слова, ничего не знали они о приобретении временных благ и о житейских заботах. Одно у них было постоянное стремление – это умертвить свою плоть. Главной и постоянной пищей их было слово Божие, а тело они питали хлебом и водою, насколько каждому позволяла любовь к Богу. Видя это, Зосима поучался и готовился к предстоящему подвигу.

Прошло много времени, наступили дни святого великого поста, монастырские ворота были заперты и открывались только в том случае, если кого посылали по делам монастыря. Пустынная была та местность; миряне не только не приходили, но даже не знали об этой обители.