…Настоящему, чтобы обернуться будущим, требуется вчера.

Иосиф Бродский

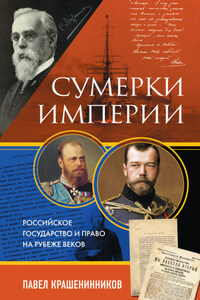

Для тех, кто изучал историю нашей страны в советские времена, не проявляя особого любопытства, эта история представлялась широкой прямой дорогой. Эта дорога начиналась в октябре 1917 г. До этого, как говаривал Аркадий Райкин, жуткие были времена – все было плохо. А вот потом под руководством Партии советский народ шел от победы к победе к светлому будущему. И только когда эта скоростная магистраль неожиданно уткнулась в катастрофический развал экономики и полное недоверие граждан к той самой Партии, а образ «светлого будущего» растаял как утренний туман, у многих думающих людей возник неподдельный интерес к тем самым «жутким временам».

Стали доступны многие произведения дореволюционных историков и писателей, архивные документы, всякий «самиздат» и «тамиздат». Сегодня, когда читаешь о событиях сто- или двухсотлетней давности, возникает непреодолимое ощущение дежавю. Кажется, что то, что писалось в те времена, на самом деле написано про наше время. Не случайно М.Е. Салтыков-Щедрин – сейчас чуть ли самый цитируемый писатель. А сама история теперь представляется вовсе не в виде прямой дороги, а скорее в виде ленты Мёбиуса. Той самой, по которой идешь вроде бы по прямой, но все время возвращаешься в исходную точку.

Особенно наглядно это проявляется в истории попыток создания в России правового государства. Например, многие труды М.М. Сперанского выглядят вполне современными и актуальными. Работы Г.Ф. Шершеневича, кажется, написаны только что. А размышления В.А. Маклакова о причинах трагического провала усилий партии кадетов в 1905–1917 гг. заложить основы правового государства представляется эпитафией усилиям реформаторов в начале 90-х годов прошлого века.

Рубеж XVIII–XIX вв. стал переломным в истории России. Именно в это время начинается процесс формирования российской интеллигенции и возникает либеральное движение, направленное против произвола самодержавия, за создание конституционно-правового государства. Как отмечал Ю. Лотман в своих телевизионных лекциях «Интеллигентность»[1], начало этому процессу было положено указами Петра III от 20 февраля 1762 г. («Манифест о вольности дворянства») и Екатерины II от 21 апреля 1785 г. («Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства»). По этим документам дворянам были дарованы сословные права: освобождение от обязательной службы, от телесных наказаний, право «беспрепятственно ездить в чужие края» и «вступать в службы прочих европейских нам союзных держав». До этого все дворяне были обязаны лично состоять на службе у государства (государя), прежде всего на военной. Даже среди статских чиновников империи трудно назвать лицо, которое хотя бы в молодости, хоть несколько лет не носило бы офицерского мундира.

Жесткое регулирование практически всех аспектов государственной службы, общественной, да местами и личной жизни по армейскому образцу, введенное Петром I, столкнулось с материей реальной жизни, никак в эти жесткие рамки не вписывавшейся. Это привело к невиданному росту коррупции и ко всякого рода злоупотреблениям. Например, Петр установил, что прежде, чем получить первый офицерский чин, дворянин должен длительное время прослужить солдатом. Однако жизнь вскоре начала очень легко обходить подобные установления. Только что родившегося младенца записывали в службу. Он числился в отпуске, а между тем выслуга лет ему шла. И когда четырнадцатилетний подросток приходил в полк, он сразу же получал сержантский чин, а затем и другие чины, особенно при наличии «заступника». Человек, который таких возможностей не имел (например, Г.Р. Державин), должен был прослужить весь положенный срок солдатом, прежде чем получить офицерский чин[2].

Дворяне, уклонявшиеся от государственной службы, в определенном смысле поражались в правах. Впрочем, если дворянин действительно никогда не служил, а это мог себе позволить только очень богатый человек, основное время проживающий за границей, то, как правило, родня устраивала ему фиктивную службу.

Теперь «служаки» и «шпаки» уравнивались как в правах, так и в отношении со стороны общественного мнения. «Службистская» психология не только перестает доминировать среди дворян, но и становится в их глазах не слишком привлекательной. Известное грибоедовское «служить бы рад, прислуживаться тошно» стало, как сейчас говорят, крылатой фразой. Среди дворянства распространяются такие «родовые черты» интеллигенции, как чувство собственного достоинства, независимость, чувство справедливости.

Интересно, что все декабристы служили, почти все были действующими офицерами. Но именно в их среде возникло различение двух понятий: служба и служение. За службу давали чины, награды и поместья. За служение – чаще всего изгнание или каторгу. Декабристы, как известно, выбрали служение. Дворянином, никогда даже формально не служившим, был А.С. Пушкин. Навязанный ему Николаем I чин камер-юнкера был не более чем издевательством.