Термин «Серебряный век» сегодня активно вошел в социокультурное пространство современной жизни. Филологическое сообщество – пусть не сразу, но определилось и с единой формой: ныне Серебряный век пишут именно так – с большой буквы и без кавычек.

Что же касается содержания эпохи, то никто уже, пожалуй, не спорит, что Серебряный век – значительный и результативный отрезок времени в истории русской культуры. Эпоха коротка: неполные 30 лет, но по своей насыщенности это яркий, самостоятельный и самодостаточный период. За последние двадцать лет опубликовано немало историко-литературоведческих, аналитических трудов и документальных материалов, которые исследуют и проясняют содержательную составляющую Серебряного века. Стоит назвать работы М. Гаспарова и Л. Смирновой, Л. Алексеевой и А. Лаврова, З. Минц и В. Сарычева, Р. Тименчика и Л. Колобаевой, А. Соколова и И. Минералова, Л. Рапацкой и Г. Стернина и многих других.

Культура Серебряного века исследуется в широком методологическом аспекте. Скажем, В. Келдыш выдвинул актуальную задачу: осмыслить русскую литературу Серебряного века как сложную целостность философско-эстетических принципов различных течений (1); в других работах ведется более детальное исследование, например, Л.И. Тихвинская скрупулезно изучала историю кабаре и театров миниатюр в России данного периода (2).

Говоря о статусе Серебряного века, современные филологи, историки и культурологи используют определение этого отрезка времени, данное Н. Бердяевым: «русский духовно-культурный Ренессанс» (3, с. 135), при этом сами исследователи активно оперируют характерными оценочными выражениями типа: «необычайный всплеск гениальности», «феномен мысли», «небывалый взлет духа».

Цитировать подобное можно много. Например, И. Гарин, размышляя о творцах начала XX века, отмечает: «Серебряный век – это лучшее из всего, что дала культуре „Россия, которую мы потеряли“» (4, с. 7). Л.П. Кременцов в книге «Русская литература в XX веке: Обретение и утраты» в определенном смысле подводит итог: «Блестящий Серебряный век русской литературы, хотя и оказался коротким, оставил глубокий след в истории отечественной и мировой словесности» (5, с. 4).

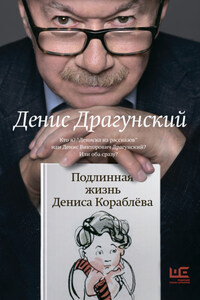

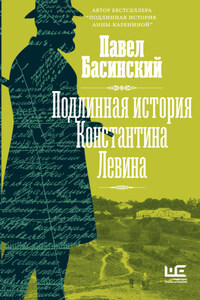

Эпоха Серебряного века ныне не только серьезно изучается, но и художественно описывается. Авторов можно понять: сегодня опубликованы не только прогремевшие в свое время мемуары Ю. Анненкова, Г. Иванова, И. Одоевцевой, Б. Лившица, А. Мариенгофа, многие другие, но и менее известные, но вполне увлекающие читателя. Из мемуарных книг берутся факты, перетасовываются частные истории, перемешиваются цитаты (иногда и без ссылок на источник). Работы получаются разноуровневые.

Например, книга А.А. Корина «Красавицы Серебряного века» из серии «Любовь замечательных людей» (есть, оказывается, и такая!). Впечатляет аннотация: «Эта книга рассказывает об одном из самых удивительных явлений в истории России, в мировой культуре – о знаменитых женщинах-легендах Серебряного века. Все они пьяняще-обольстительны: аромат необыкновенной чувственности – неотъемлемый атрибут „серебряных“ чаровниц. Хрупкие, нежные, беззащитные с виду, гордые недотроги и одновременно манящие, зовущие, алчущие любви». Конечно, те, о ком идет речь в произведении: С.Н. Андроникова-Гальперн, П.О. Богданова-Вельская, О.А. Глебова-Судейкина, О.Н. Арбенина-Гильдебрандт, женщины незаурядные. Но форма подачи материала о Серебряном веке и его представительницах достаточно необычна. Фразы из книги А.А. Корина производят сильное впечатление: «Цветаева разрывалась между мужем Сергеем Эфроном и Софьей Парнок, ей было не до новых знакомств, она не знала, как со старыми развязаться» (6, с. 79); «Вот был у Паллады такой дружок, тоже поэт, здоровенный такой рыжий мужик, Василиск Гнедое. На самом деле, конечно, Василий Иванович, но не Чапаев, а вот Гнедое» (6, с. 187); про знаменитый портрет А. Блока: «Ольга еще тогда подумала: кто это нашему любимому вечно грустному Аполлону так хорошо погладил белый воротничок? Наверное, мама…» (6, с. 270); про то, как Анна Ахматова умела управлять «любовным процессом»: «И если уж решала для себя, что, допустим, этот человек должен быть с ней, тогда, увлекаемая, как она сама говорила, темной „бешеной кровью“, дальше двигалась к своей цели, как знаменитый советский танк Т-34!» (6, с. 367); или: «…артистов Московского очень тогда Художественного театра» (6, с. 389); или: Гумилев «был не из тех мужчин, что долго только смотрят на красивых женщин» (6, с. 461). Оказывается, и так можно повествовать о великолепной эпохе (хотя последняя цитата, отчего-то думается, самому Гумилеву пришлась бы по вкусу…).

Конечно, людям всегда хотелось почитать и похохотать над чем-нибудь таким пикантно-скабрезным или пощекотать нервишки какой-то скандальной подробностью. Наблюдая за подобным валом книг о Серебряном веке, все же вспоминаешь лермонтовское: