Словосочетание «английский юмор» – почти тавтология. С детства два эти слова, объединяющие национальную принадлежность, способ мышления и литературную разновидность, для нас столь же естественны, привычны и нерасторжимы, как «немецкий порядок», «французское легкомыслие» или «испанская горячность». Вместе с тем английский юмор далеко не всегда так уж смешон. Полистайте подшивку английского юмористического журнала «Панч» и вы в этом убедитесь. Беседуют, к примеру, два ангела, один в очках, другой – без. Тот, кто без очков, говорит тому, кто в очках: «Не понимаю, почему вы не носите контактные линзы!» А вот еще один, тоже чисто английский диалог – на этот раз двух мышей. Первая, опытная, показывает второй на мышеловку с куском сыра и глубокомысленно замечает: «Будьте осторожны – тут что-то не то». Британец пошутит, а мы и не заметим, он словно бы стыдится собственного смеха, смеется уголком рта, чему-то своему, без нашей или американской непосредственности, заразительности. «Какой-то у тебя юмор английский», – говорим мы собеседнику, когда не вполне понимаем, что в его словах смешного.

Наверное, лучше всего английский характер и его производная – английский юмор – определяются английским же словом understatement: сдержанностью, недосказанностью, подтекстом, о чем писал в своей книжке «Как быть иностранцем», этом, ставшем теперь классическим, «путеводителе» по английским, довольно своеобразным, обычаям и нравам, английский юморист, венгр по происхождению, Джордж Микеш: «У иностранцев есть душа. У англичан вместо души – подтекст». Впервые, однако, с английским «андерстейтментом» мы столкнулись не у англо-венгра Микеша, а у нашего Пушкина. В «Пиковой даме» падение Германна и обморок Лизаветы Ивановны на похоронах старой графини потряс всех присутствующих. Кроме англичанина, который, услышав, кем приходится Германн покойнице, вмещает все свои эмоции – или их отсутствие – в один-единственный звук: «Oh?» В дальнейшем, правда, нашу веру в британское умение «властвовать собой» поколебали и Гончаров во «Фрегате “Паллада”», и Герцен в «Былом и думах», и Замятин, знавшие про английский национальный характер не понаслышке. И – уже в наши дни – леденящие кровь газетные сообщения о буйстве английских футбольных болельщиков. Ныне миф об английской сдержанности и неэмоциональности развеян окончательно, однако в теории, на бумаге – в учебниках английского языка и туристических справочниках – он сохраняется, упрямо продолжает жить.

Вот и английский юмор, при более близком знакомстве с ним, не ограничивается метким замечанием, ядовитой усмешкой, умением с помощью иронического снижения (знаменитый английский anticlimax, к климаксу, впрочем, отношения не имеющий) осадить собеседника, понизить градус интеллектуальной полемики или бытовой перебранки. В реальности английский юмор далеко не всегда так сдержан и неуловим, как принято думать. Между чопорным джентльменом из учебника английского языка, который реагирует на нескончаемую болтовню собеседника язвительнейшими и плохо поддающимися переводу «Did you really?», «Sure enough» или «He was, wasn’t he?», и каким-нибудь развеселым, неугомонным Дулиттлом (не из пьесы Шоу, разумеется, а из мюзикла «Моя прекрасная леди»), отпускающим неприличные шуточки в местном пабе, – дистанция огромного размера. Примерно такая же, как между добродушным, эмоциональным, обстоятельным юмором Диккенса и Джерома и тонкой, едкой, строго дозированной иронией Джейн Остен, «английского О. Генри» Гектора Хью Манро или Энгуса Уилсона, автора не только «проблемных» романов и новелл, но и очень смешной книжки юмористических рассказов и пародий с устрашающим, обыгрывающим знаменитое высказывание Джона Донна (и заглавие романа Хемингуэя) названием «По ком стучит заступ». Как между простодушным, незлобивым юмором Джерома и Патрика Кэмпбелла и гротеском «черных юмористов»: Джона Кольера, чьи «Причуды на сон грядущий» отбивают сон даже у самого бестрепетного читателя, Роалда Дала, владевшего высоким искусством пугать взрослых и смешить детей, или Гарольда Пинтера, умеющего даже в таких, казалось бы, легкомысленных, развлекательных театральных сценках, как «Остановка по требованию» и «Соискатель», создать у зрителя и читателя настроение полной безысходности.

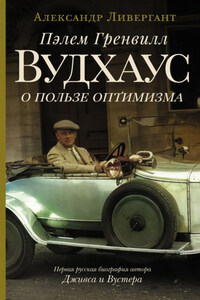

Талант, в том числе и комический, не укладывается в схемы – вот почему все наши рассуждения об особенностях национального юмора к лучшим представителям этого жанра применимы с большой натяжкой. В литературной истории, особенно такой, как английская, искусство комического (вспомним пушкинское: «страна карикатуры и пародии») необычайно многолико. Это и литературный анекдот, где классики подтрунивают – нередко довольно натужно – друг над другом, и идущая от Свифта сатира-иносказание, самым талантливым образчиком которой в XX веке, бесспорно, является еще недавно крамольный «Скотный двор» Джорджа Оруэлла. Это и трагифарс в исполнении Ивлина Во, и гротески Флэнна О’Брайена, писателя и журналиста, отличавшегося типично ирландским – трагикомическим – видением мира. Это и комедия положений, где и сегодня бессменным лидером является самый, пожалуй, плодовитый и востребованный юморист двадцатого столетия Пелам Гренвилл Вудхаус, который, написав без малого сто книг, создав незабываемые образы слуги-интеллектуала Дживса, повесы Берти Вустера, незадачливого детектива Маллинера, газетчика Псмита и проходимца и вымогателя Стэнли Акриджа, мгновенно и надолго завоевал, пусть и с опозданием на полвека, российский книжный рынок. Это и ироническое эссе, которое сочиняли почти все крупные английские писатели двадцатого столетия: Бернард Шоу, Г. К. Честертон, Сомерсет Моэм, Дж. Б. Пристли, Олдос Хаксли, и литературная пародия, стилизация, бурлеск. Пародии отдали должное такие корифеи иронии и юмора, как Джейн Остен, которой удалось, несмотря на совсем еще юный возраст, едко и со вкусом высмеять в «Любви и дружбе» штампы сентиментально-любовной литературы конца XVIII века, как Стивен Ликок, Макс Бирбом, высмеявший в «Рождественской гирлянде» практически всех крупнейших англоязычных писателей своего времени, а также Джон Коллингс Сквайр, Дж. Б. Мортон и Морис Бэринг – поэт, лингвист, дипломат, переводчик (в том числе и Пушкина) и юморист, специализировавшийся на так называемом пародийном дописывании: в «Дочери короля Лира» и в «Репетиции “Макбета”». Бэринг, перечитывая классику, переносит читателя из времен британской «старины глубокой» в атмосферу зощенковских коммунальных квартир.